DIY未経験だけど、天板は自分で用意して”昇降式デスク”を作りたい…

今回は「FlexiSpot」(脚のみ)を購入した方向けに、ホームセンターで天板を取り寄せてから昇降式デスクを組み立てるまでの流れを完全解説していきます。

ぼくは完全にDIY未経験者でしたが、ホームセンターで天板用の木材を購入した後、何日もかけて下調べをしながら、写真のような昇降式デスクをDIYすることに成功しました。

この記事では、

- 100均から電動ドライバーまで準備した道具全て

- DIY完全未経験者でもわかるような作業全体の流れ

- 力に自信がない方でも組み立てられる方法

を解説していきます。

最後まで読むことで、完全ゼロの状態から自分で昇降式デスクをDIYできるようになっています。

昇降式デスクの脚と天板の選び方について

まずはじめに、ぼくの選んだ昇降式デスクの脚と天板について説明します。

(すでに決まっている方は読み飛ばしてください!)

昇降式デスクの脚(FlexiSpot)

ぼくが選んだ昇降式デスク(脚)は、FlexiSpotの「E7」というモデルです。

色は黒と白の2種類あります。

かなりお高めですが、現在の仕事が在宅ワーク中心であり、趣味の時間もずっとデスクでゲームをしているので、良き投資と思って奮発しました…!

FlexiSpotには様々なモデルが発売されていますが、ぼくが重視した性能としては

- 電動で昇降できる(手動ではない)

- 大きな天板サイズにも対応している

- 障害物検知機能がある

といった感じです。上記を踏まえ「E7」モデルに決定しました。

(結果このモデルで正解だったと実感しています。)

天板(ホームセンターで購入)

そもそもですが、天板を用意する方法には以下の3種類があります。

| 天板を用意する方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ❶天板とセットになったFlexiSpotを購入する | ・DIYをする必要がないので楽 | ・天板サイズが自由に選べない ・値段が高め |

| ❷家具店のネットショップで天板を購入する | ・木材、サイズを自由に選べる | ・接合作業は必要 ・値段が高め |

| ❸ホームセンターで木材を購入しDIYをする | ・比較的安価 ・木材、サイズを自由に選べる | ・接合作業だけでなく、やすり掛けや塗装も必要 |

この中でぼくは❸を選びました。理由としては、

・天板だけいつでも取り替えられるようにしたいので安さを重視したかった

(DIYも初めてだったので、万が一ミスったときも考えて…)

・横長の天板にして、カフェっぽいデスクを作りたかった

といった感じです。

本記事は、ぼくと同じ❸を選んだ方向けの内容になりますが、❷を選んだ方にも天板の接合方法や組み立て方は十分参考になるかと思います。

ぼくの場合は、コーナンでパイン集成材(7,000円ぐらい)を購入しました。

家までの配送もお願いしましたが、同じ区内だったので+1,000円ぐらいで済みました。

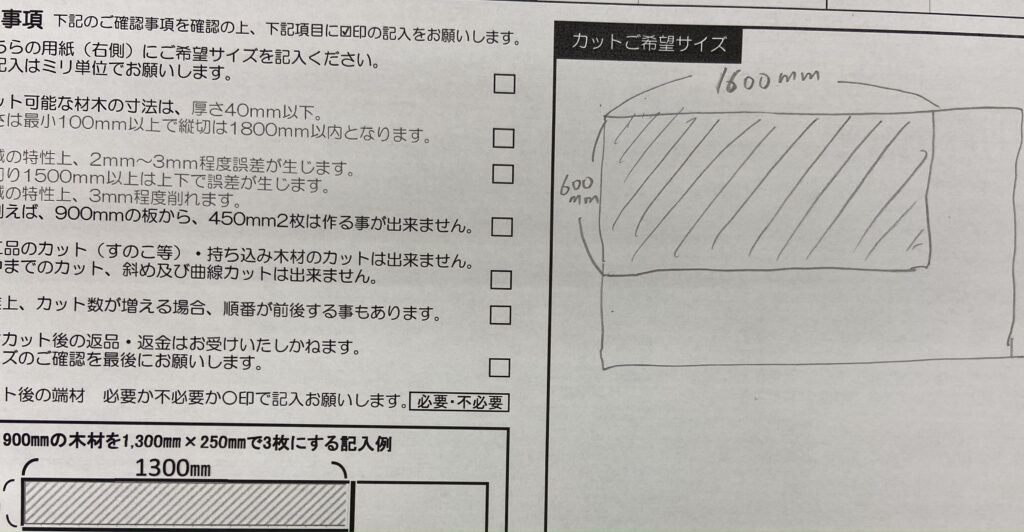

ちなみに木材のカットは、ホームセンターで購入するときに1カット30円でしてくれました。

2カットなので、たったの+60円です。

ちなみに「FlexiSpot E7」の場合、対応している天板のサイズは縦60~80cm、横120~210cm、厚さ2cm以上なので注意しましょう。

これで脚と天板がそろいました。

DIYに必要な道具たちをそろえる

次に、天板のやすり掛けや塗装、天板と脚の組み立てに必要になる道具を買っていきます。

Amazonで購入した道具

Amazonで購入した道具は、以下の5点です(左から順に紹介)。

①電動ドライバー(BOSCH)

天板に下穴をあけるときに使うので、家にない方は準備が必要です。

安く済ませたい方は、ホームセンターで2泊3日とかでレンタルもできます(多分500円くらい)。

ぼくの場合は、これからも何かと役に立つかと思い、かなり迷った後、購入を決めました。

②BRIWAX(ブライワックス)

最後に天板の表面仕上げに使うワックスです。

これを刷り込むことで表面を保護することができ、ツヤも出ます。

素材の色を生かす「クリア」以外にもさまざまなカラーがあります。

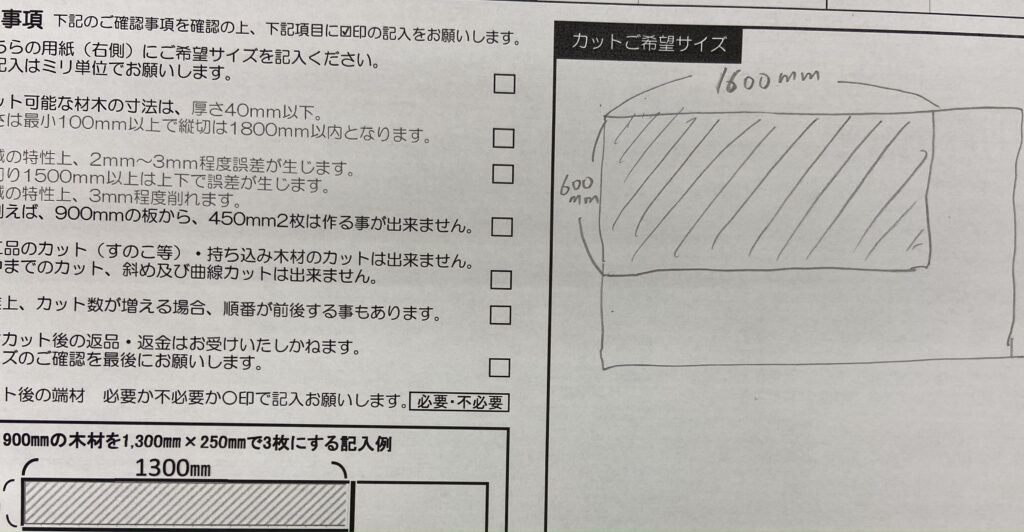

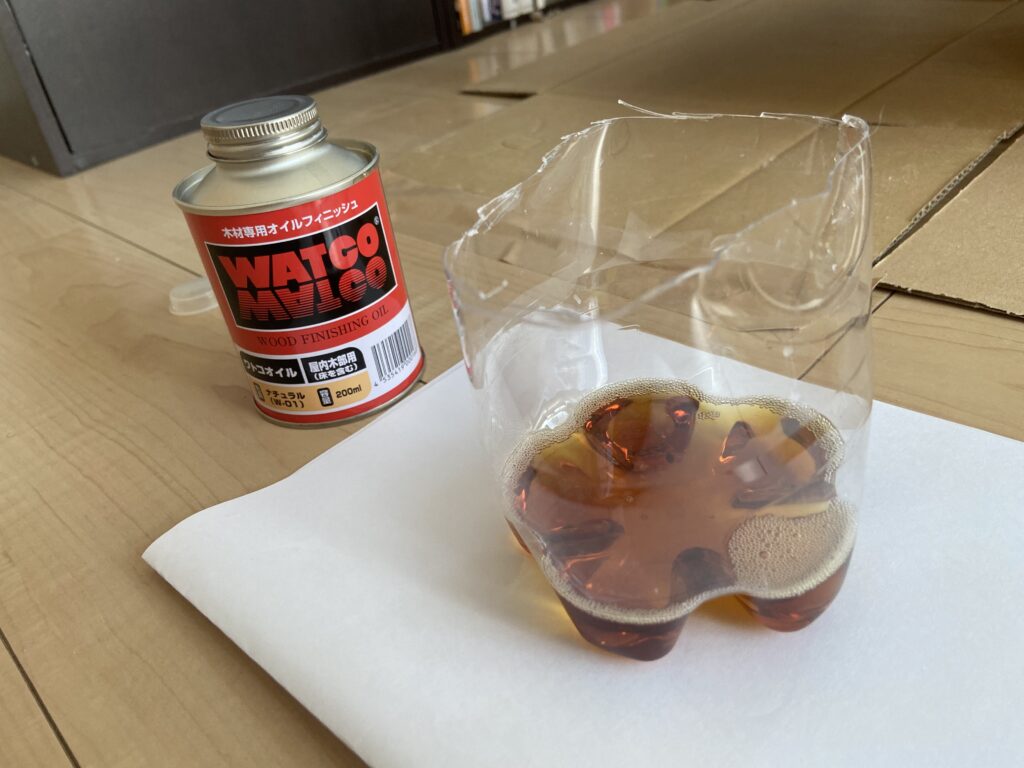

③ワトコオイル(ナチュラル)

天板のやすりがけをした後に塗るオイルです。

ぼくは木の素材の色そのままで作りたかったので「ナチュラル」を買いましたが、「ダークウォルナット」「チェリー」などのタイプもあり、オイルで天板に色を付けることもできます。

④ハケ

100均にもほぼ同じハケがあったのですが、塗っているときに毛が抜けたりするとダルいなと思い、Amazonで探しました。

とはいっても+100円くらいなので、そこまで変わらないかもです。

⑤サンドペーパー(紙やすり)セット

紙やすりには#150、#400、のように目の粗さに応じた数字があります(小さい数字ほど粗い)。

Amazonで見つけたコレは#80から#400までがセットになっていて、今回のDIYにピッタリでした。

100均(ダイソー)で購入した道具

次に100均(ダイソー)で買った商品の紹介です。

①メジャー(定規などでも代用可)

一人暮らし7年目ですが意外と家になかったので、購入。

100円なのにこんなにしっかりしたメジャーが買えることに感動。

天板を脚と接合するときに、長さを測るのに使いました。

あと、話は戻りますが、そもそもどれくらいのサイズの天板にするか?を決めるために、部屋で測りながらレイアウトをイメージしていました。

②工作材料(直方体)

電動ドライバーで下穴をあけたりネジ締めをしたりするときの練習用として購入。

さらに、紙やすりを巻き付けて使うことでやすり掛けがしやすくなりました。

③鉄工ドリル刃(3.0mm)

電動ドライバーの先に取り付けて使うことで、ネジの下穴をあけることができます。

先ほど紹介したBOSCHのドライバーにはドリルが入っていませんが、この六角の形をしたドリルがかっちりハマります。

いろんな太さのドリルが売っていましたが、3.0mmで良いと思います。

以上、全部DIYコーナーみたいなところに売ってありました!

天板にやすりがけとオイル塗布をする

これですべての道具がそろいました。いよいよ天板を加工していきます。

やすりがけ

まずは、粗い紙やすり(#80または#150)を使って、天板の側面やフチからやすりがけをしていきます。

天板の下に段ボールなどを敷いて、少し浮かせた状態でやすりがけをしていきます。

のちのちケガをしないように、入念にやすりがけをしていきましょう。

フチも腕を置いたときに痛くならないように、適度に丸めておきます。

側面とフチのやすり掛けが終わったら、次は表面のやすり掛け。

ここでは一番目の細かい#400を使用。

粗削りした側面とフチもここで一緒に#400で仕上げていきましょう。

面倒くさいですが、やすり掛けは裏面も含む全面に対してするようにしましょう。

やすり掛けが終わったら、適当な布で軽く表面を拭きとっておきます。

オイル塗布

次に、ワトコオイルを塗っていきます。

いい感じの容器にオイルを適量準備しましょう。

ハケを使って、木の目に沿ってスーッと塗っていきます。

まずは表面を塗っていきましょう。

表面を塗り終えたら、濡れている状態で#400でやすり掛けをします。

木の粉が目と目の間に入り込むことで、表面がより滑らかになるそうです。

やすりがけが終わったら15~30分乾燥させ、布で余分なオイルを拭き取ります。

その後、ひっくり返して裏面にも全く同じことをしていきます。

表面だけでなく裏面にもオイルを塗る理由は、表面と裏面の条件を同じにするためです。

片面だけにオイルを塗ってしまうと、湿気の吸収率などに差が出てしまい、変形の原因になるそうです。

表裏に塗り終わったら、側面にもしっかりとオイルを塗っていきましょう。

乾燥は15~30分で良いのですが、オイルが馴染むまでには12~24時間かかる、とワトコオイルの説明欄に書いてありした。

FLEXISPOTと天板を接合する

ワトコオイルを塗った後、表面の仕上げにBRIWAXを塗っていきます。

ですが、ワトコオイルを馴染ませるために約1日待たなければいけません。

なので、BRIWAXはデスクが完成した後に回して、先に組み立ててしまいます。

天板の裏に目印を書く

写真のように裏面を上にして、骨組みを載せていきます。

僕の場合は、左右10cmずつ開けた位置にしました(安定しそうな位置だったので)。

位置が決まったら、穴に鉛筆を入れて印をつけていきましょう。

天板にドリルで穴を開ける

すべての穴の位置に印を入れ終わったら、いよいよドリルで穴を開けていきます。

最初に、対応するネジと100均のドリルを並べます。

ネジより少し短い位置にくるようにマスキングテープを巻きます。(ドリルし過ぎて天板を貫通しないようにするため)

まっすぐドリルを刺せるように注意しながら穴を開けていきます。

無事に全箇所に穴を開け終わったら、付属のドライバーに付け替えて、ネジを締めていきます。

この時先端の丸いゴムが邪魔になるので、外してからネジを締めていきましょう。

ネジを締め終わったらいよいよ組み立てです。

一人で組み立てる際に注意したこと

基本的には説明書通りに組み立てていけばよいのですが、1つ気を付けなければいけないことがあります。

それは、このデスク、FlexiSpotだけで35kg、天板も合わせると50kg近くあるということです。

男2人ぐらいいれば問題ないかもしれませんが、今回はぼくが一人で組み立てることを考えたときに工夫した点を2つだけ紹介していきます。

①脚は天板を立てかけた状態で取り付ける

天板を下にした状態ですべての部品を取り付けてしまうと、最後にデスクを起こすときに確実に詰みます。

ぼくは写真のように、座布団に天板を乗せた状態で脚の取り付けを行いました。

部品をひざに乗せながら、ネジを締めていきます。

(これはこれで結構難しいのですが、詰むよりマシです)

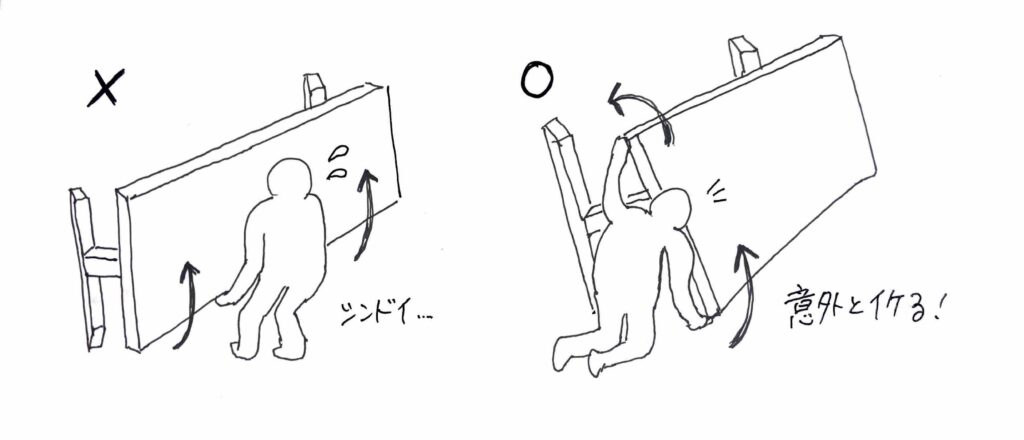

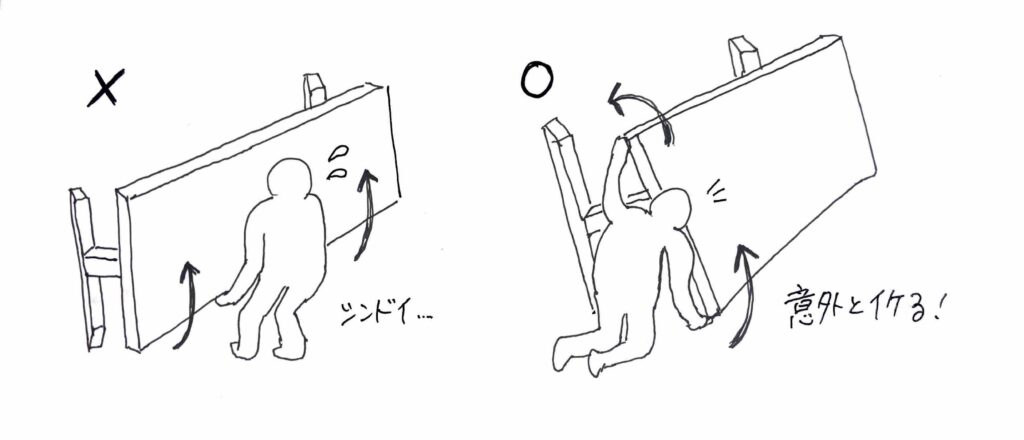

②デスクを起こすときは”てこの原理”をうまく使う

天板を立て掛けた状態ですべての部品を取り付けられたら、本体を起こしていきます。

この時、天板の長辺側を持って起こそうとするのではなく、短辺側を持っててこの原理を使いながら起こしたほうがかなり楽です。床を傷つけないように、段ボールなどを厚めに敷いておきましょう!

無事に本体を起こすことができたら、配線を整理し、コントローラーの取り付けに移ります。

デスクの下からコントローラーを取り付ける

コントローラーを取り付けるのは、デスクを起こし終わったこのタイミングが一番安全かと思います。

デスクの下に潜って上を向きながらの作業になってしまいますが、頑張ります。

骨組みを取り付けたときの要領で、

鉛筆で印を書く→電動ドリルで下穴をあける→電動ドライバーでネジを締める

という流れで取り付けていきます。

最後にワックスで仕上げる

ワトコオイルを塗ってから1日が経過するまでは、デスクの上に物を置いたりしないようにします。

1日経過後、最後の仕上げとしてBRIWAXを塗っていきましょう。

ちなみにBRIWAXは確か20℃ぐらいで液状化してしまいます。

僕は夏に作業をしたので、振るとちゃぽんちゃぽん音がしました。

1時間ほど冷蔵庫に入れてからフタを開けると、ちゃんと固形になっていました。

雑巾でまんべんなく塗っていく

はじめにデスクの上を布切れで拭き、ごみやホコリがついていないようにします。

ワトコオイルの時はシャツの切れ端を使いましたが、BRIWAXにはもっと固い布を使います。

ほくは写真のように、雑巾を使って塗っていきました。

塗るというよりは、木目に沿ってゴシゴシと刷り込むようにこすり付けていく感じです。

BRIWAXは、表面だけで良い(側面や裏面は不要)と思います。

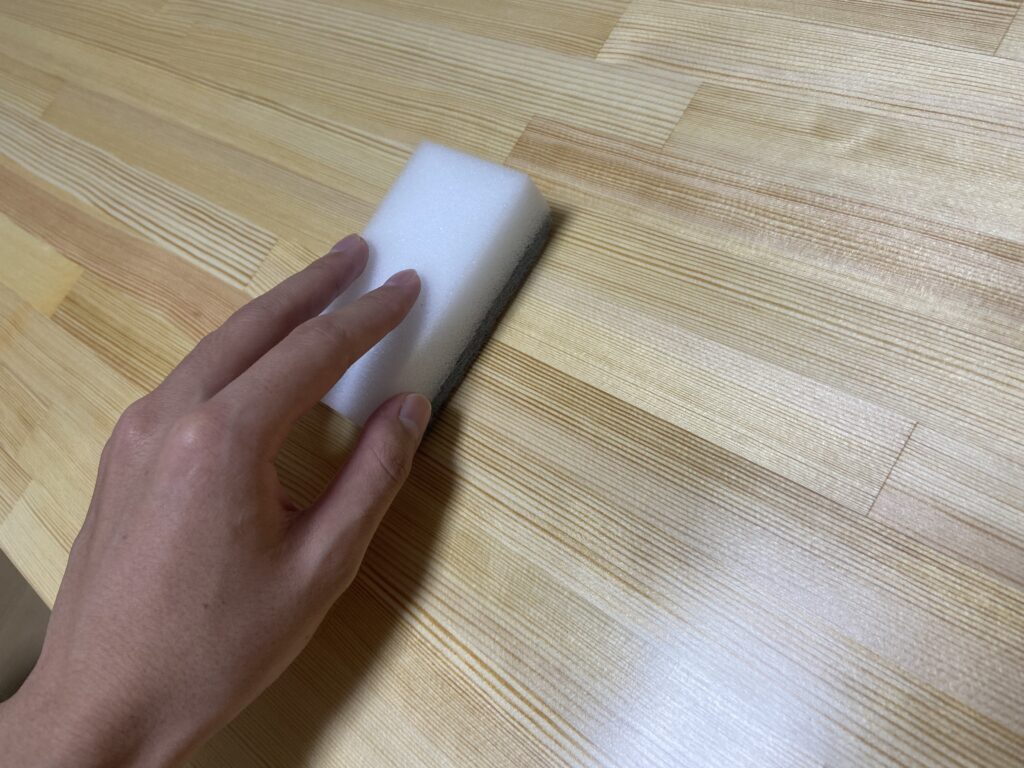

食器用スポンジの固いほうで表面を磨く

BRIWAXを塗ったら、30分ほど乾燥させます。

その後、食器用スポンジを使って木目に沿って強めにゴシゴシ磨いていきました。

タワシとかでも良いみたいですが、あまり表面を傷つけたくなかったので、スポンジにしました。

写真のようにツヤがでてきたら、仕上げ終了です!

お疲れさまでした!

デスクが完成したらデスク下の収納もチェック!

なるべくわかりやすいように書いたつもりですが、わからないことや相談したいことがあればインスタとかでお気軽にメッセージください。

デスク下の配線収納について

DIYでデスクを作った方は、ぜひ天板の裏にドリル穴を開けてケーブルトレーを設置しましょう。

配線がすっきりしてとてもオススメです。

デスク下の収納ボックスについて

こちらの楽天市場で購入できるキッチンワゴンがおすすめです。

FlexiSpotを一番下まで下げても接触しない高さで調べていたところ、こちらを見つけました。

※「楽天市場」のほうをクリックしてください!

そしてこちらのキッチンワゴンにニトリの「Nインボックス」がシンデレラフィットします。

あなたもぜひDIYに挑戦して、愛着の湧く作業デスクを手に入れましょう!